Eine möglichst effiziente Wärmedämmung von Gebäuden ist wichtig, um Heizkosten zu sparen und die Umwelt zu schonen. Bei einem Neubau kommen unterschiedliche Dämmarten in Frage – je nach Bauart des Hauses. Eine davon ist die Kerndämmung. Diese eignet sich für zweischalige Mauerwerke und bietet sogar die Möglichkeit, einen Altbau nachträglich zu dämmen.

Alles auf einen Blick:

- Bei der Kerndämmung wird ein Hohlraum zwischen zwei Wänden, in Böden oder in Zwischendecken gedämmt.

- Diese Dämmart ist sowohl für Alt- als auch für Neubauten sinnvoll.

- Bei der nachträglichen Kerndämmung von Bestandsgebäuden arbeiten Bauherren meist mit der sogenannten Einblasdämmung.

- Geeignete Dämmstoffe sind unter anderem Styropor, Steinwolle, Aerogel, PU-Schaum oder Perlite.

- Für die Hohlraumdämmung im Einblasverfahren fallen Kosten von etwa 20 – 50 Euro pro Quadratmeter an.

Aufbau

Die Kerndämmung sorgt für einen optimalen Wärmeschutz in Alt- und Neubauten mit einem zweischaligen Mauerwerk. Sie befindet sich in der Außenwand und senkt Ihren Energieverbrauch.

Was ist eine Kerndämmung?

Die Kerndämmung ist eine bestimmte Art der Wärmedämmung und kommt bei sogenannten zweischaligen Mauerwerken zum Einsatz. Der Dämmstoff sitzt in der hohlen Schicht zwischen dem außenliegenden Verblendmauerwerk und dem innenliegenden tragenden Mauerwerk.

Bis in die Sechzigerjahre wurde beim Bau zweischaliger Mauerwerke auf die Dämmung der Hohlschicht verzichtet. Dort befindet sich lediglich eine ruhende Luftschicht mit mäßigen Dämmeigenschaften.

Durch das Einbringen der Dämmmaterialien wird ein Gebäude deutlich besser isoliert. Das bedeutet, dass weniger Energie notwendig ist, um das Haus zu heizen oder zu klimatisieren. Sie profitieren dadurch von geringeren Heizkosten. Das Kerndämmungsverfahren eignet sich auch für die Wärmedämmung von Dächern, Fußböden und Zwischendecken.

Bei zweischaligen Bestandsgebäuden ohne geeignete Dämmung ist sogar eine nachträgliche Kerndämmung möglich. In der Regel kommt dafür die Einblasdämmung zum Einsatz, bei der der lose Dämmstoff durch kleine Löcher hinter die äußere Mauerschale gespritzt beziehungsweise eingeblasen wird.

Herr Dr. Hans-Joachim Riechers – Hauptgeschäftsführer Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V.

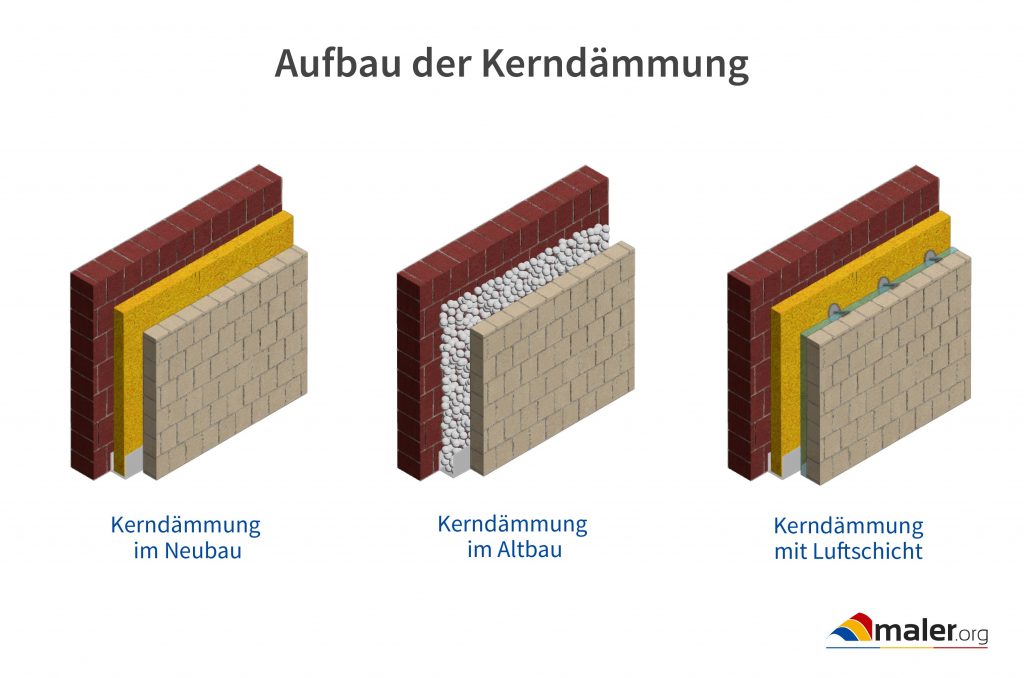

Wie ist eine Kerndämmung aufgebaut?

Der Aufbau gleicht einem Sandwich: Mauer, Dämmung, Mauer. Es bestehen jedoch kleinere Abwandlungen.

- Hohlwanddämmung beim Neubau:

Auf dem tragenden Mauerwerk wird die Dämmung in Form von Dämmplatten angebracht. Abgedichtet wird der Dämmstoff dann von dem Verblendmauerwerk. - Nachträgliche Einblasdämmung beim Altbau:

Zwischen tragendem Mauerwerk und Verblendmauerwerk findet sich das eingeblasene Dämmmaterial in Granulat- oder Schaumform. Der Dämmstoff füllt die Hohlschicht vollständig aus. - Zweischaliges Mauerwerk mit Hinterlüftung:

Wie beim Neubau werden auf die innenliegende Wand Dämmplatten montiert. Dann folgt jedoch nicht die nächste Wand, sondern eine Luftschicht mit einem Abstand von mindestens 4 Zentimetern zur nächsten Wand. Sie dient dem Abtransport von Kondenswasser. Mit der Zeit wurde die breite Luftschicht jedoch von einer Kombination aus einer schmaleren Luftschicht und wasserfesten Dämmstoffen ersetzt. Luftschichtanker sorgen dafür, dass die Dämmschicht an Ort und Stelle bleibt und nicht in die Luftschicht hineinhängt.

Kerndämmung im Altbau

Bei zweischaligen Bestandsgebäuden ist eine nachträgliche Wärmedämmung zwar möglich, muss jedoch anders angebracht werden als beim Neubau. Das geeignete Verfahren für die Altbaudämmung ist die Einblasdämmung.

Worin bestehen die Unterschiede bei der Kerndämmung von Alt- und Neubauten?

Ein neu gebautes Haus soll es eine möglichst hohe Energieeffizienz aufweisen. Die richtige Dämmung der Außenwände ist dabei das A und O. Bei zweischaligen Wänden oder zwischen Haustrennwänden können die Dämmstoffe direkt beim Bau eingearbeitet werden. Die Dämmmatten werden dazu auf der tragenden Wand angebracht.

Das ist bei einem bestehenden Altbau allerdings nicht möglich. Denn dazu müsste eine Wand oder Zwischendecke großflächig geöffnet werden, um die Wärmedämmung dahinter zu verlegen.

Bei einem Altbau kann die Hohlraumdämmung nur dann so problemlos wie bei einem Neubau durchgeführt werden, wenn die erste Wand bereits da ist und die zweite Wand erst noch davorgesetzt werden soll. In diesem Fall kann die Dämmung zwischen die zwei Wänden gesetzt werden, da die Außenwand ja noch nicht angebaut wurde. Dadurch geht jedoch ein erheblicher Teil der Wohnfläche verloren.

Bei der nachträglichen Dämmung von Altbauten ist es daher sinnvoller, mit dem Einblasverfahren zu dämmen. Dieses bietet den Vorteil, dass lediglich kleine Bereiche der Außenschale oder der Decke geöffnet werden müssen, um die Dämmschicht einzuarbeiten.

Ist eine nachträgliche Kerndämmung bei Altbauten möglich?

Diese Frage kann mit einem klaren Ja beantwortet werden. Allerdings ist hier ein alternatives Verfahren notwendig.

Bei neuen Häusern mit zweischaligem Mauerwerk wird das Dämmmaterialdirekt beim Bau angebracht, indem beispielsweise Dämmplatten verlegt werden. Bei bereits bestehenden Gebäuden ist dies jedoch meist nicht möglich oder nur mit sehr großem zusätzlichem Aufwand. Denn selbst wenn es Hohlräume zum Dämmen gibt, ist es sehr schwer, an diese heranzukommen.

Doch dafür gibt es eine Lösung: die Einblasdämmung. Bei diesem alternativen Kerndämmungsverfahren wird ein zum Dämmen geeigneter Stoff in die Hohlschicht im Mauerwerk eingeblasen. Dazu werden kleine Löcher in die Fassade gebohrt und die Dämmstoffe mit einer Spritze mechanisch verteilt. Verwendet wird hierfür beispielsweise Gelgranulat oder Ortschaum aus Polyurethan.

Diese Dämmmethode eignet sich sehr gut für Altbauten, da diese oft ein zweischaliges Mauerwerk aufweisen.

Dämmstoffe

Welche Dämmstoffart am Ende für Ihr Gebäude verwendet wird, ist unter anderem abhängig von der Größe der Hohlschicht und der Bausubstanz. Mögliche Dämmstoffe sind Polystyrolgranulat, Steinwolle oder PU-Schaum.

Welche Dämmstoffe werden bei der Kerndämmung verwendet?

Für die Kerndämmung können unterschiedliche Dämmstoffe verwendet werden. Welches Material benutzt wird, richtet sich vor allem nach den baulichen Voraussetzungen.

- Dämmung für Hohlräume ab zwei Zentimetern

In diesem Fall können Sie Aerogel oder Nanogel verwenden. Es handelt sich dabei um Gelkügelchen aus Kieselsäuresilikaten, für die nur wenige Öffnungen benötigt werden. Dieser Dämmstoff bietet im Vergleich die besten Dämmwerte und damit den effizientesten Wärmeschutz, ist jedoch sehr teuer. - Dämmung für Hohlräume ab drei Zentimetern

Für drei Zentimeter große Hohlräume kann der Leichtschaum SLS 20 verwendet werden. Das mineralische Leichtschaumgranulat setzt nur wenige Einblasöffnungen voraus. - Dämmung für Hohlräume ab fünf Zentimetern

Für Hohlräume ab fünf Zentimetern können Sie verschiedene Dämmstoffe verwenden. Hier eignen sich zum Beispiel Perlite, Polystyrol-Granulat und PUR. Perlite sind kleine Kugeln aus Vulkangestein und ein beliebtes Material zum Einblasen. Deutlich mehr Löcher benötigen Sie, wenn Sie mit Steinwolle oder Glaswolle arbeiten. - Dämmung von Wänden, Decken und Dach

Für die Dämmung von Hohlräumen bei Innenwänden und Decken kommen neben klassischen Dämmstoffen wie Styropor, Polyurethan oder Mineralwolle auch Holzfasern oder Zelluloseflocken zum Einsatz. Diese eignen sich auch zur Dachdämmung.

Über unseren Experten

Herr Dr. Hans-Joachim Riechers ist Hauptgeschäftsführer des VDPM, dem Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. Der Verband repräsentiert die führenden Hersteller von Fassadendämmsystemen, Außen- und Innenputzen, Mauermörtel und Estrich.

» Zum Dämmstoff Experten-Interview

Bildnachweis: Simone M. Neumann/VDPM

Vor- und Nachteile

Soll ein zweischaliges Haus direkt beim Bau kerngedämmt werden, kann dies bereits bei der Planung berücksichtigt werden. Dadurch ist eine optimale Wärmedämmung möglich, die einem Wärmedämmverbundsystem in Nichts nachsteht. Wird eine Hohlraumdämmung erst nachträglich angebracht, muss sich diese an die bestehenden baulichen Voraussetzungen anpassen.

Welche Vorteile hat eine nachträgliche Kerndämmung?

- Da bei der Einblasdämmung nur kleine Löcher in die Fassade gebohrt werden müssen, hält sich der Aufwand einer nachträglichen Dämmung in Grenzen.

- Durch diese Methode fallen auch keine hohen Gerüstkosten an.

- Die kleinen Kügelchen bieten den Vorteil auch kleinste hohle Ecken ausfüllen zu können.

- Das Einblasen mit einer Spritze durch kleine Löcher verhindert Staubentwicklung.

- Altbauten ohne geeignete Dämmung können problemlos eine Wärmedämmung erhalten.

- Die nachträgliche Wärmedämmung ist in kurzer Zeit ausführbar.

- Der Wohnraum bleibt unverändert, da der vorhandene Hohlraum verwendet wird.

- Die nachträgliche Hohlraumdämmung im Einblasverfahren ist eine günstige Dämmung.

Welche Nachteile hat eine nachträgliche Kerndämmung?

- Als Nachteil erweist sich die geringe Dämmwirkung, da die vorhandene Hohlschicht meist nur wenige Zentimeter beträgt, sodass nur wenig Dämmmaterial eingebracht werden kann.

- Zudem besteht das Risiko, dass sich Wärmebrücken bilden können.

- Ein weiterer Nachteil ist, dass nachfolgende Baumaßnahmen schwieriger werden. Wenn Sie beispielsweise in den nun gedämmten Teil ein Fenster einbauen möchten, müssen Sie zuerst die Dämmung wieder entfernen.

Kerndämmung Kosten

Die Kosten hängen von mehreren Faktoren ab. Zum einen kommt es darauf an, ob die Dämmung als Einblasdämmung oder mit Dämmplatten eingebracht wird. Zum anderen ist entscheidend, welche Menge und Art des Dämmmaterials Sie benötigen. Hinzu kommen auch die Handwerkerkosten.

Was kostet die Kerndämmung?

Wie teuer Ihre Dämmung am Ende ist, richtet sich in erster Linie nach den verwendeten Dämmstoffen und der Dämmart – also Dämmplatten oder Einblasdämmung.

Günstige Dämmplatten aus Styropor gibt es bereits ab 5 Euro pro Quadratmeter. Für die Fassadendämmung benötigen Sie jedoch recht dicke Platten. Dafür sollten Sie zwischen 20 und 60 Euro pro Quadratmeter rechnen. Hinzu kommen die Kosten für den Einbau und das Gerüst.

Die reinen Materialkosten für eine Einblasdämmung errechnen sich in der Regel in Kubikmeterpreisen. Abhängig vom Material müssen Sie dann mit durchschnittlichen Kosten zwischen 60 und 120 Euro pro Kubikmeter rechnen.

Diese sind jedoch nicht gleichzusetzen mit dem Quadratmeterpreis, der für das Kerndämmungsverfahren anfällt. Der Fachbetrieb errechnet anhand der Hohlschicht, wie viele Kubikmeter Dämmstoff notwendig sind und gibt Ihnen dann die Gesamtkosten pro Quadratmeter an. Diese liegen im Durchschnitt inklusive Material, Werkzeugen und Arbeitszeit bei 20 – 50 Euro pro Quadratmeter.

Preislich aus der Reihe fallen Aerogel und Nanogel. Diese Materialien kosten etwa das Zehnfache der anderen Dämmstoffe. Sie zeichnen sich durch hervorragende Dämmwerte aus und eignen sich besonders, sehr kleine Hohlräume zu dämmen. Der einzige Nachteil gegenüber anderen Stoffen ist der Preis.

Preisüberblick: Kerndämmstoffe

| Kerndämmstoff | Form | Kosten |

| Polystyrol | Styroporplatten | 5 – 15 Euro pro m² |

| Polystyrol | EPS-Granulat | Ab 100 Euro pro m³ |

| PUR | Ortschaum | 80 Euro pro m³ |

| Aerogel/ Nanogel | Gelgranulat | Ab 1500 Euro pro m³ |

| SLS 20 | Leichtschaumgranulat | Circa 125 Euro pro m³ |

| Perlite | Granulat aus Vulkangestein | 150 -300 Euro pro m³ |

| Perlite | Dämmmatten | 25 – 75 Euro pro m³ |

| Holzfaser | Lose Holzfasern | 40 -60 Euro pro m³ |

| Holzfaser | Holzfaserplatten | 20-80 Euro pro m² |

| Zellulose | Zelluloseflocken | Circa 150 Euro pro m³ |

| Mineralwolle | Wollflocken | Circa 30 Euro pro m³ |

| Mineralwolle | Wollplatten | 10 – 20 Euro pro m² |

Was kostet die Kerndämmung von Fassade, Dach und Co.?

Die Fassade eines durchschnittlichen Einfamilienhauses hat in etwa eine Fläche von 90 bis 150 Quadratmetern. Für das folgende Kostenbeispiel verwenden wir einen Durchschnittswert von 130 Quadratmetern.

Beispiel für die Hohlwanddämmung einer Fassade mit Dämmplatten:

- Dämmplatten pro Quadratmeter: 25 €

- Montagekosten pro Quadratmeter: 20 €

- Kosten für Gerüst: 1.500 €

- Fläche der Fassade: 130 m²

(25 € + 20 €) x 130 m² + 1.500 € = 7.350 €

Beispiele für die Einblasdämmung der Außenwand:

- Material inklusive Einbringung pro Quadratmeter: 20 – 50 €

- Fläche der Fassade: 130 m²

(20 € x 130 m²) bis (50 € x 130 m²) = 2600 € bis 6.500 €

Die Einblasdämmung eignet sich nicht nur für die Fassadendämmung, sondern auch für die Dachdämmung und die Dämmung von Zwischendecken. Die Dachdämmung im Einblasverfahren schlägt bei einem Satteldach mit 35 – 70 Euro pro Quadratmeter zu Buche, bei einem Flachdach mit 20 – 40 Euro pro Quadratmeter. Die Hohlräumdämmung einer begehbaren Zwischendecke kostet Sie etwa 80 Euro pro Quadratmeter.

Fazit

Die Kerndämmung erweist sich bei alten sowie neuen Gebäuden als gute Möglichkeit, die Energiebilanz eines Hauses zu verbessern. Sie eignet sich vor allem für zweischalige Mauerwerke. Bei dieser Bauweise gibt es einen hohlen Raum zwischen tragender Innenwand und außen liegendem Verblendmauerwerk. Dort wird das Dämmmaterial eingebracht. Unterschieden wird zwischen der Neubaudämmung, bei der die Dämmplatten direkt beim Bau an der Wand angebracht werden und der Einblasdämmung. Bei letzterer wird das Dämmmaterial durch kleine Öffnungen in der Fassade in den vorhandenen Hohlraum eingeblasen. Dieses Verfahren kommt vor allem für Altbauten mit zweischaligen Außenwänden in Frage. Es kann schnell und kostengünstig durchgeführt werden. Denn Sie müssen dazu nicht die gesamte äußere Schale aufreißen, um Ihr Gebäude nachträglich zu dämmen. Dadurch sparen Sie sich einiges an Geld. Inklusive Handwerker- und Materialkosten können Sie mit 20 – 50 Euro pro Quadratmeter für die eingeblasene Hohlraumdämmung rechnen.