Eine Wärmedämmung an den Wänden und auch eine Dämmung am Dach sparen Energie und Heizkosten und schonen somit das Klima. Das gedämmte Haus ist mit einer Wärmedämmung sozusagen warm eingepackt und die Wärme bleibt da, wo sie sein soll – im Winter drinnen, im Sommer draußen. Bei einer Dämmung kann man nicht nur Dach oder Fassade dämmen, sondern zusätzlich eine Innendämmung vornehmen, die dem Wärmeverlust ebenfalls entgegenwirkt.

Ist alles gut gedämmt, sinken durch die Dämmung die Heizkosten um einiges. Entscheidend bei einer gut funktionierenden Dämmung sind Luftdichtheit sowie der richtige Umgang mit Wärmebrücken und Feuchtigkeit.

Welche Möglichkeiten habe ich bei der Wärmedämmung?

Wärmedämmung hat viele Gesichter. Sie können im Kleinen beginnen und zum Beispiel erst einmal besonders kalte Bereiche, wie alte Rollladenkästen dämmen, zum Beispiel mit EPS, oder auch Ihre Heizkörpernischen dämmen. So können Sie die Heizkosten bereits schon einmal senken.

Zusätzlich können Sie die Fenster und Türen dämmen, auch eine gedämmte Kellerdecke, die die Feuchtigkeit abhält, bringt weitere Vorteile. Effektiver ist Wärmedämmung aber mit einer Außendämmung beziehungsweise Fassadendämmung. Bei älteren Häusern mit zweischaligem Mauerwerk kommt auch eine Kerndämmung infrage.

Perimeterdämmung

Die Perimeterdämmung wird verwendet, wenn Bauteile unterhalb der Erdoberfläche an der Außenseite gedämmt werden, zum Beispiel der Keller.

© Canetti / istockphoto.com

Aber nicht immer geht es nur darum, beispielsweise mit einer gedämmten Wand oder einer Dachdämmung Energie einzusparen, manchmal steht statt der Wärmedämmung auch der Schallschutz im Vordergrund, wie zum Beispiel bei der Trittschalldämmung.

Wärmedämmung in der Nähe

Welche Dämmstoffe gibt es?

Dämmstoffe werden in drei Arten eingeteilt:

- synthetische Dämmstoffe

- mineralische Dämmstoffe

- nachwachsende Dämmstoffe

Zu den synthetischen Materialien gehören Polystyrol-Hartschaum, der meistens in Form der EPS-Dämmung angeboten wird oder auch Polyurethan-Dämmplatten. Zum Beispiel zur Kellerdämmung wird auch XPS verwendet, ein Schaum aus dem gleichen Ausgangsmaterial. Zu den mineralischen Materialien gehören Steinwolle, Glaswolle, Schaumglas, Kalziumsilikatplatten sowie geblähte Perlite – ein anorganischer Dämmstoff aus vulkanischem Gestein. Klimatechnisch besonders interessant ist Dämmung aus nachwachsenden Rohstoffen wie zum Beispiel Hanfdämmung, Holzfasern als Dämmstoff oder Zellulosedämmung. Naturdämmstoffe wie Stroh, Schafswolle oder Kokosfaser werden schon seit vielen Hundert Jahren für die Dämmung von Häusern und Ställen genutzt.

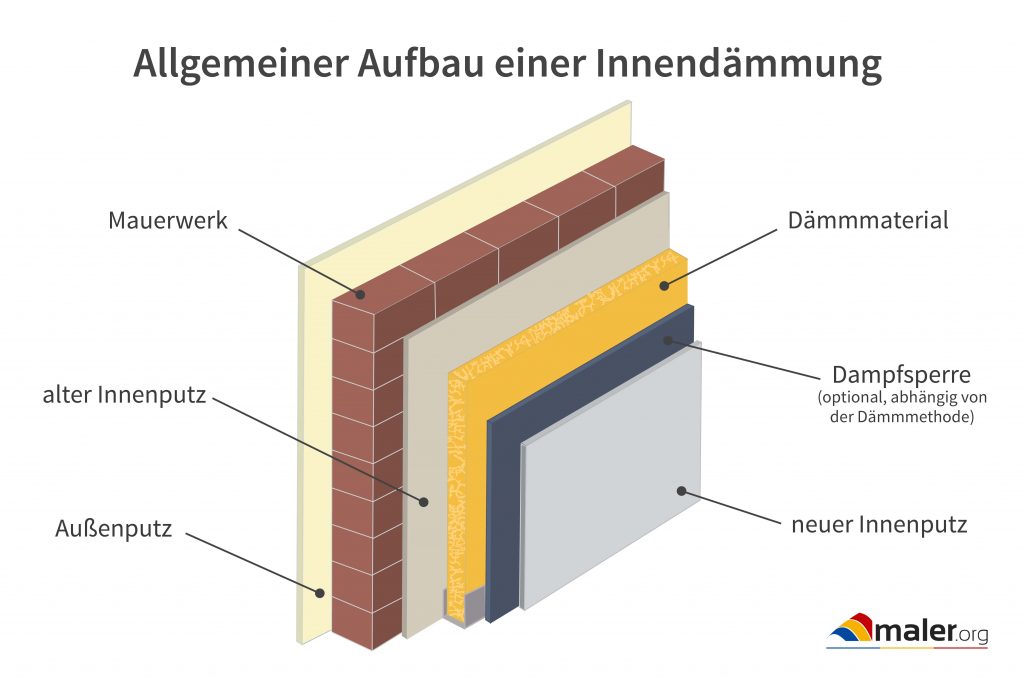

Die Innendämmung mit verputzbaren Dämmplatten wie zum Beispiel Schilfrohr-Dämmplatten ist eine einfache Art, wärmetechnisch zu sanieren. Das Auftragen von Lehmputz rundet das Ganze ab, wenn Sie ökologisch dämmen möchten.

ÜBER UNSEREN EXPERTEN

Herr Dr. Hans-Joachim Riechers ist Hauptgeschäftsführer des VDPM, dem Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. Der Verband repräsentiert die führenden Hersteller von Fassadendämmsystemen, Außen- und Innenputzen, Mauermörtel und Estrich.

» Zum Dämmstoff Experten-Interview

Bildnachweis: Simone M. Neumann/VDPM

Wie umweltfreundlich ist die Herstellung der Dämmstoffe?

Wer Wärmedämmung möchte, sollte sich immer auch Gedanken über das Material machen, das für die gewünschte Wärme sorgt. Auch, wenn sie in der Regel etwas teurer sind: Natürliche Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen, also ökologische Dämmstoffe, sind auch unter Einbeziehung der verbrauchten Energie das umweltfreundlichste Dämmmaterial.

Für die Herstellung aller Dämmmaterialien wird Energie verwendet. Man spricht hier von „Grauer Energie“. Berücksichtigt werden dabei:

- Rohstoffgewinnung

- Herstellung (zum Beispiel Wasserverbrauch)

- Produktionsprozesse

- Transport

- Lagerung

- Verkauf und

- Entsorgung

Da Wärmedämmung, die professionell angebracht ist, Jahrzehnte bestehen bleibt, wird sich der Energieaufwand im Vergleich zur Verringerung der Emissionen trotzdem lohnen.

Welcher ist der beste Dämmstoff?

Welcher Dämmstoff sich für Ihre Dämmung am besten eignet, ob Steinwolle, Mineralwolle oder PU-Schaum, ist abhängig von Ihrem Bauvorhaben in Sachen Wärmedämmung. Im Prinzip kommen alle infrage. Allerdings sollten Sie ganz individuell folgende Punkte beachten, egal, ob Sie eine Innendämmung oder die Dämmung von Fassade oder Flachdach durchführen:

- Dämmwirkung

- Brandschutz

- ökologische Bilanz (besonders empfehlenswert: Upcycling-Produkte)

- Kosten

- Förderung (zum Beispiel für ein KfW-Effizienzhaus)

Förderungen für die Dämmung beziehungsweise Wärmedämmung gibt es unter anderem bei der KfW oder dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Aber auch Kommunen bieten teilweise interessante Förderungsmöglichkeiten in Sachen Dach oder Fassade an. Wichtig dabei: Förderungen müssen vor der Durchführung beantragt werden, also vor dem Beginn der Maßnahme. Die Zuschüsse gibt es dann erst, wenn die Rechnung der Fachfirma vorliegt.

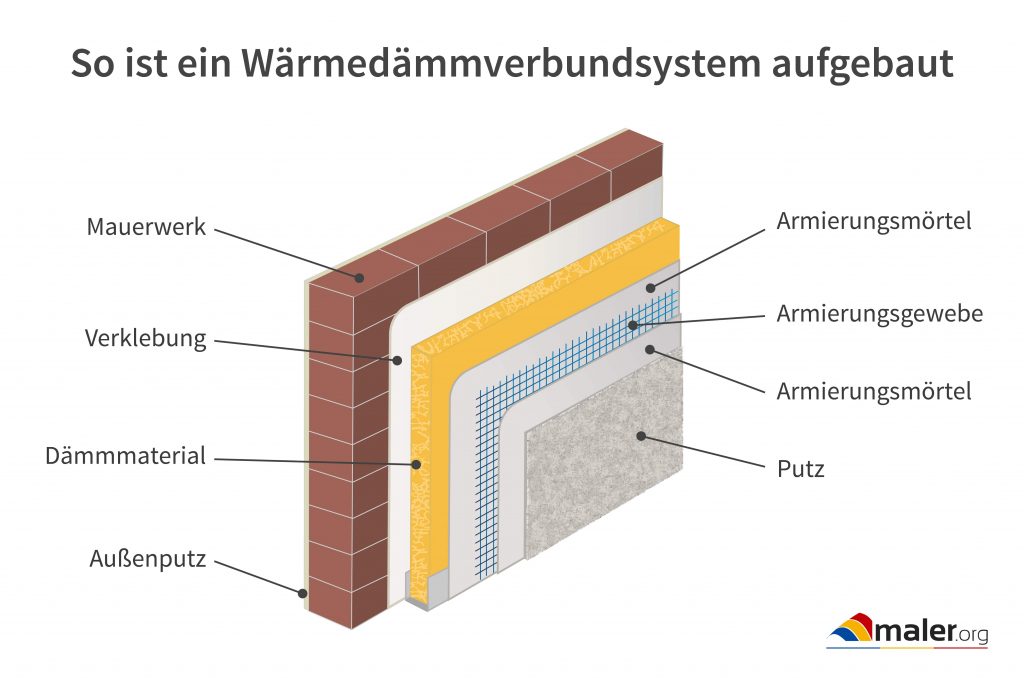

Was die Fassade angeht, ist für viele Gebäude der beste Wärmeschutz das Wärmedämmverbundsystem (WDVS-Systeme).

Durch das Wärmedämmverbundsystem wird auch die Bausubstanz des Gebäudes geschützt – aber nur dann, wenn es nicht zu Schäden am WDVS kommt.

© lassi meony / istockphoto.com

Worauf muss ich achten, wenn mein Haus gedämmt ist?

Eigentlich hat Wärmedämmung wie zum Beispiel eine mit EPS oder Steinwolle gedämmte Fassade oder eine Dachdämmung unter anderem den Vorteil, dass sie vor Schimmel schützt. Mit einem Wärmedämmverbundsystem beispielsweise kann es gelingen, Wärmebrücken zu beseitigen. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass Sie Ihr Lüftungs- und Heizungsverhalten dem anpassen müssen. Denn dadurch, dass die Hülle des Hauses so gut eingepackt ist – vor allem auch, wenn Sie Türen und Fenster ebenfalls abdichten – kann ein richtiger Luftaustausch nur stattfinden, wenn Sie entsprechend lüften und zwar mehrmals am Tag für mehrere Minuten. Machen Sie das nicht, dann kann die Feuchtigkeit, die automatisch im Raum entsteht, nicht entweichen und zu Schimmel führen.

Was ist der U-Wert?

Der U-Wert ist der Wärmedurchgangskoeffizient, seine Maßeinheit ist Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Der U-Wert beschreibt die Dämmqualität eines Bauteils, zeigt also an, wie viel Wärme zum Beispiel durch die Wand oder das Dach nach außen strömt. Je kleiner der U-Wert, desto besser. Die Faktoren, die den U-Wert beeinflussen, sind vor allem die Art der verwendeten Materialien sowie ihre Dicke. Mit einer Wärmedämmung können Sie den U-Wert eines Bauteils am Gebäude senken. Es gibt, gerade im Neubau, gesetzliche Höchstgrenzen für den U-Wert. Nachzulesen sind sie im Gebäudeenergiegesetz. Das GEG nimmt immer wieder Bezug auf die DIN 4108 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden. Es handelt sich hier um eine DIN-Norm, die die Anforderungen an den Wärmeschutz für Gebäude beschreibt. DIN 4108-10 zum Beispiel regelt die anwendungsbezogenen Mindestanforderungen für Gebäudedämmstoffe im Bereich Wärme.

Übrigens: Auch, wenn Sie einen Altbau dämmen, also nachträgliche Wärmedämmung oder Modernisierungsmaßnahmen durchführen, können Höchstgrenzen in Betracht kommen.

Welche Auswirkungen hat Dämmung auf den Energieausweis?

Der Energieausweis, früher auch Energiepass genannt, liefert Informationen zur Energieeffizienz eines Hauses. So kann zum Beispiel ein Käufer abschätzen, welche Energiekosten anfallen. Jede Form der Dämmung wirkt sich also positiv auf die Energiebilanz und damit auf den Energiepass aus. Am besten ist es auch hier, wenn Sie einzelne Maßnahmen miteinander kombinieren.