Altbauten sind oft nicht ausreichend gedämmt, sodass durch eine zusätzliche Isolierung erheblich Energie eingespart werden kann. Ist aufgrund einer kunstvollen Außenwand, zum Beispiel einer Stuckfassade, eine Fassadendämmung von außen nicht möglich, eignet sich eine Innendämmung als Alternative. Wie diese Dämmart aufgebaut ist, welche Kosten anfallen und welche finanziellen Förderungen möglich sind, erfahren Sie in diesem Artikel.

Alles auf einen Blick:

- Bei einem inneren Dämmsystem wird die Konstruktion nicht an der Außenwand, sondern an der Wand im Haus montiert.

- Die Innendämmung ist für denkmalgeschützte Häuser und Altbauten, deren Außenwände optisch nicht verändert werden sollen, geeignet.

- Eine Dämmung von innen kann als diffusionsdichtes, diffusionsbremsendes oder diffusionsoffenes System umgesetzt werden.

- Die Kosten sind von unterschiedlichen Faktoren abhängig und können zwischen 50 und 200 Euro pro Quadratmeter liegen.

- Für die Wärmedämmung bieten das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und die Kreditanstalt für Wiederaufbau Fördermittel an.

Innendämmung: Definition und Einsatzbereich

Eine innere Dämmung ist eine gute Alternative zu einer Fassadendämmung von außen. Allgemein ist ein gedämmtes Haus vorteilhaft für die Umwelt und für Ihren Geldbeutel. Es senkt den Energieverbrauch und somit auch die Heizkosten.

Was ist eine Innendämmung?

Die Innendämmung ist eine Art von Dämmung, die innerhalb des Wohnraumes im Bereich der Außenwand angebracht wird. Sie erweist sich als Alternative für all die Fälle, in denen keine Außendämmung möglich oder gewünscht ist.

Ziel der inneren Dämmung ist es, den Heizenergieverbrauch erheblich zu reduzieren, da weniger Wärme über die Wände verloren geht. So können Sie Ihre Heizkosten deutlich senken. Zusätzlich entsteht ein gesundes Wohnklima.

Welche Probleme werden durch eine Innendämmung vermieden?

Ob Sie von innen oder außen dämmen: Eine sorgfältige Wärmedämmung sorgt dafür, dass die Wärme in Ihrem Haus bleibt. So lässt sich ein bisher zu hoher Wärmeverlust ausgleichen, sodass Ihr Energiebedarf erheblich sinkt. Das führt gleichzeitig dazu, dass Sie Heizkosten sparen.

Ein guter Wärmeschutz verbessert außerdem das Raumklima erheblich, da es für eine optimale Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur sorgt. Eine Dämmung minimiert dadurch Wärmebrücken, sodass das Risiko für Schimmelbildung sinkt.

Wann ist eine Innendämmung sinnvoll?

Sie kommt dann zum Einsatz, sobald das Dämmen von außen nicht möglich ist. Aus folgenden Gründen kann die Dämmung von innen sinnvoll sein:

- Eine äußere Fassadendämmung, zum Beispiel kann möglicherweise die Grundstücksgrenze überschreiten.

- Für das Dämmen von innen ist kein Baugerüst notwendig, wodurch Sie Kosten sparen. Ist die sofortige Finanzierung einer kompletten Dämmung nicht möglich, können Sie nach und nach die Sanierung einzelner Bereiche im Haus vornehmen. Diese Vorgehensweise ist bei einer Außendämmung nicht möglich.

- Tauschen Sie im Zuge einer energetischen Sanierung Ihre Fenster aus, sollten Sie auch die Wanddämmung entsprechend anpassen.

Herr Dr. Hans-Joachim Riechers – Hauptgeschäftsführer Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V.

Ist eine Dämmung von innen Pflicht?

Generell gibt es keine Pflicht, Ihr Haus Ihre Fassade sowie Ihr Dach von außen oder von innen zu dämmen. Bauen Sie ein Haus oder planen Sie eine Sanierung, müssen Sie allerdings die Anforderung im Gebäudeenergiegesetz (GEG) beachten.

Dämmstoffe müssen auch bei der Innendämmung eine gewisse technische Mindestanforderung erfüllen und dabei ist der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) ausschlaggebend. Daran lässt sich erkennen, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Abhängig vom Gebäudeteil gilt ein anderer Mindestwert.

Außerdem gilt DIN 4108 „Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden“ für Aufenthaltsräume in einem Neubau oder Anbau.

Wärmedämmung im Innenraum: Methoden und Materialien

Für die innere Wärmedämmung können drei Methoden angewendet werden. Zudem kommen verschiedene Materialien zum Einsatz, je nachdem, für welche Dämmart Sie sich entscheiden.

Wie ist eine Innendämmung aufgebaut?

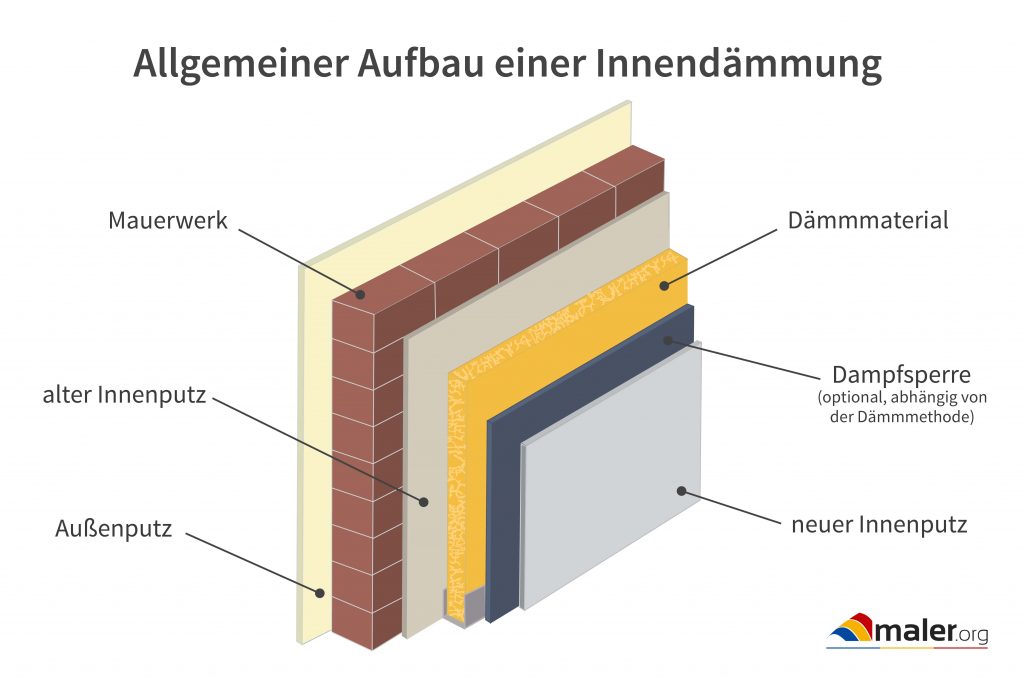

Die Innendämmung wird in verschiedenen Schichten realisiert. Der allgemeine Aufbau einer inneren Dämmung:

- Dämmstoff: Auf der alten Innenputz-Schicht werden zunächst Dämmstoffe beziehungsweise Dämmplatten fixiert.

- Dampfbremse oder Dampfsperre: Falls notwendig, wird danach eine Dampfsperre oder – bremse angebracht, die verhindert, dass Kondenswasser in das Dämmmaterial eindringt und Schimmel entsteht. Im modernen Bau werden Dampfsperren in der Regel nicht mehr häufig eingesetzt. Die Alternative ist die Dampfbremse. Eine solche Barriere ist abhängig von der Dämmmethode nicht immer notwendig.

- Innenverkleidung: Anschließend wird die Wand- oder Bodenfläche neu verputzt, tapeziert oder gestrichen.

Auf diese Weise verkleinert sich der Raum um einige Zentimeter. Wie stark das Dämmsystem sein muss, richtet sich auch nach dem Mauerwerk. Die Montage sollte auf jeden Fall von einem Profi durchgeführt werden, um später Wärmebrücken und Schimmel vorzubeugen.

Welche Methoden eignen sich für die Dämmung von innen?

Die Entstehung von Wärmebrücken muss, ob bei Fassadendämmung, Dachdämmung oder Fensterdämmung, verhindert werden. Durch eine unsorgfältige Dämmung entsteht Tauwasser und dadurch wird Schimmelbildung gefördert. Daher ist es wichtig, mit der passenden Technik und dem optimalen Dämmstoff zu dämmen.

Zu den drei bekanntesten Methoden zählen:

- diffusionsdicht

- diffusionsoffen

- diffusionshemmend

- diffusionsdichtes Dämmsystem: Diese Lösung besitzt eine Dämmschicht, die die Diffusion von innen nach außen verhindert.

Feuchtigkeit aus dem Raum dringt somit nicht in die Dämmkonstruktion. Der hohe Diffusionswiderstand entsteht durch das Dämmmaterial selbst und/oder eine Dampfsperre. Prüfen Sie die Außenwand vor der Montage gründlich. So gehen Sie sicher, dass auch keine Feuchtigkeit von außen eindringt und die Dämmwirkung negativ beeinflusst. - diffusionsoffenes Dämmsystem: Diese Konstruktion besitzt keine Dampfbremse und ist kapillaraktiv. Das bedeutet, dass die gedämmte Wand Feuchtigkeit durch die Kapillaren (Poren) des Dämmstoffs aufnimmt und an den Raum zurückgibt. Hier kommen meistens Kalziumsilikatplatten zum Einsatz.

- diffusionshemmendes Dämmsystem: Hier wird, wie bei einem diffusionsdichten System, eine passende Dampfbremse montiert. Die Funktion liegt zwischen einer diffusionsdichten und einer diffusionsoffenen Dämmung. Sie nimmt zwar Feuchtigkeit auf, aber nur eine begrenzte Menge und gibt sie wieder an den Raum zurück. Bei der Montage ist eine luftdichte Ausführung wichtig.

Welche Materialien werden für die Innendämmung verwendet?

Es gibt eine große Auswahl an geeigneten Dämmstoffen, mit denen Sie Ihr Haus von innen dämmen können.

Zu den gängigsten Materialien zählen:

- Mineralwolle: Glaswolle und Steinwolle gehören zu den Mineralwollen und Sie eignen sich aufgrund ihrer Eigenschaften optimal als diffusionsdämmendes Material für den Innenbereich. Wichtig ist, dass die Mineralwolle auf keinen Fall feucht wird. Andernfalls wird die Dämmung beschädigt, die Dämmleistung lässt nach und es kann zu einer Schimmelbildung kommen. Entscheiden Sie sich für Mineralwolle, muss eine Dampfsperre installiert werden. Die Montage überlassen Sie am besten einem Profi. Die Vorteile der Steinwolle liegen vor allem in ihrer vielseitigen Einsetzbarkeit und in ihrem günstigen Preis. Das Material bietet gleichzeitig eine gute Schalldämmung und ist nicht brennbar. Auch Glaswolle ist flexibel und vielseitig einsetzbar.

- Kalziumsilikatplatten: Kalziumsilikat ist ebenfalls ein Mineralstoff und ist der perfekte Dämmstoff für ein diffusionsoffenes Dämmsystem. Aufgrund der hervorragenden Eigenschaften werden die Kalziumsilikatplatten auch als „Klimaplatte“ bezeichnet. Sie bestehen aus Wasserglas, Siliciumdioxid, Calciumoxid und Zellulose. Die Platten erzeugen ein gutes Wohnklima, sind druckfest, nicht brennbar und behalten ihre Form. Sie lassen sich zudem leicht verarbeiten. Die Dämmplatten können eine große Menge Feuchtigkeit aufnehmen und diese später wieder in kleinen Dosierungen an den Raum abgeben, sodass keine Dampfbremse integriert werden muss. Schimmel kann sich nicht bilden, weshalb sich diese Platten vor allem für Haushalte empfehlen, in denen Allergiker leben. Sie können auch für Feuchträume verwendet werden.

- Mineralschaum: Diese Dämmplatten bestehen aus einem Mineralstoff, der sich aus Wasser, Kalk, Sand und Zement zusammensetzt. Die Dämmwirkung dieser Materialien ist hoch und gleichzeitig sind sie unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Vorteilhaft ist die hohe Kapillarwirkung der Dämmplatten. Das bedeutet, dass sie viel Feuchtigkeit aufnehmen und diese später wieder gut dosiert an die Raumluft abgeben können. Eine Dampfbremse ist daher nicht notwendig. Mineralschaumplatten sind dampfdurchlässig, leicht zu verarbeiten, nicht brennbar und sie schaffen zudem ein angenehmes Raumklima.

Innendämmung: Vorteile und Nachteile

Geht es um die Fassadendämmung von Altbauten und denkmalgeschützten Gebäuden, bietet eine innere Wärmedämmung eine optimale Alternative zur äußeren Fassadendämmung. Jedoch ist die Gefahr von unentdeckter Schimmelbildung im Vergleich höher, weshalb die Montage äußerst sorgfältig durchführt werden muss.

Welche Vorteile hat die Wärmedämmung von innen?

Einer der Vorteile dieser Wärmedämmung besteht darin, dass sie zu jeder Jahreszeit flexibel umgesetzt werden kann. Sie sind daher beim Einbau nicht auf bestimmte Wetterlagen angewiesen. Aufgrund der Tatsache, dass die Dämmmaterialien keinerlei Witterung ausgesetzt sind, ist dieses Dämmsystem zudem langlebig.

Im Gegensatz zur äußeren Wärmedämmung kann bei dieser Variante die alte Außenwand bestehen bleiben. Das ist besonders vorteilhaft für denkmalgeschützte Fassaden oder wenn die Fassadenoptik, wie bei einem Fachwerkhaus, nicht verändert werden soll.

Anders als bei der Außendämmung heizt sich die Innenkonstruktion der Wände später nicht komplett mit auf, sodass die Wärme im Haus bleibt. So wird es Raum deutlich schneller warm. Außerdem benötigen Sie für die Montage kein großes, teures Fassadengerüst, wodurch sie Kosten einsparen. Zusätzlich können Sie eine Förderung bei der die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für energetische Sanierung beantragen.

Welche Nachteile hat die Wärmedämmung von innen?

Als Nachteil im Vergleich zur Außendämmung erweist sich jedoch der Verlust des Wohnraumes, denn das Dämmen von innen nimmt ein bisschen Platz in Anspruch. Eine Fassadendämmung von innen kann Schäden an der äußeren Hauswand nicht ausgleichen. Wird die Dämmung nicht fachmännisch durchgeführt, können Feuchtigkeitsschäden und Schimmel auftreten.

In der Zeit der Sanierung verwandeln sich die Wohnräume in Baustellen und sind daher nur eingeschränkt oder gar nicht bewohnerbar.

Herr Dr. Hans-Joachim Riechers – Hauptgeschäftsführer Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V.

Nach dem Einbau eines Dämmsystems müssen Sie beim Anbau von Wandschränken besonders aufpassen, um die Dämmung nicht zu beschädigen. Einer der größten Nachteile besteht jedoch darin, dass die Bauarbeiten innerhalb der Wohnung für jede Menge Schmutz sorgen.

Vor- und Nachteile der Innendämmung in der Übersicht:

| Vorteile | Nachteile |

|

|

Über unseren Experten

Herr Dr. Hans-Joachim Riechers ist Hauptgeschäftsführer des VDPM, dem Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. Der Verband repräsentiert die führenden Hersteller von Fassadendämmsystemen, Außen- und Innenputzen, Mauermörtel und Estrich.

» Zum Dämmstoff Experten-Interview

Bildnachweis: Simone M. Neumann/VDPM

Innendämmung: Kosten und Förderung

Die Kosten hängen von unterschiedlichen Faktoren ab. So spielt es beispielsweise eine Rolle, welchen Dämmstoff Sie verwenden und ob Sie selbst dämmen oder einen Profi beauftragen. Für energetische Sanierung gibt es die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung, zum Beispiel durch eine BAFA-Förderung oder ein KfW-Programm, zu erhalten.

Wie viel kostet eine Innendämmung?

Für ein Innendämmsystem sollten Sie mindestens 50 bis 100 Euro pro Quadratmeter einplanen. Die Kosten können aber auch zwischen 100 bis 200 Euro pro Quadratmeter liegen.

Die Ausgaben sind abhängig von:

- Dämmstoff

- Arbeitsaufwand

- Gebäudeteil

- Methode

Auch der Zustand der Wand beziehungsweise vom Gebäude kann Einfluss auf die Kosten haben. Achten Sie unbedingt darauf, dass sämtliche Arbeitsschritte und benötigten Materialien großzügig einkalkuliert wurden. Andernfalls kann später das böse Erwachen kommen, wenn Sie deutlich mehr zahlen müssen, als Sie eigentlich geplant hatten.

Am besten holen Sie vor der Durchführung der Arbeiten unverbindliche Angebote verschiedener Handwerker ein, um das für Sie beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden.

Gibt es eine Förderung für die Innendämmung?

Sie können die Kosten senken, indem Sie eine finanzielle Förderung beantragen. Hier können Sie sich an die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) wenden.

| Institut | Programm | Förderung |

| KfW | Kredit 261 | Förderung bis zu 150.000 Euro pro Wohneinheit für Effizienzhaus, Tilgungszuschuss zwischen 5 und 25 Prozent |

| BAFA | BEG EM Zuschuss | 15 Prozent der förderfähigen Ausgaben für energetische Sanierungsmaßnahmen, bis zu 60.000 Euro pro Jahr und Wohneinheit |

Allgemeine Voraussetzungen, um die Fördermittel zu erhalten:

- vorherige schriftliche Antragstellung

- Durchführung durch einen Handwerksbetrieb

- Einhaltung bestimmter Regeln hinsichtlich der verwendeten Materialien und deren Einbauweise

Die Regelungen ändern sich kontinuierlich, daher wenden Sie sich für genaue Details über die einzelnen Förderungen direkt an die BAFA und die KfW.

Was kostet ein individueller Sanierungsfahrplan?

In einem individuellen Sanierungsfahrplan (iSPF) wird der aktuelle, energetische Bauzustand eines Hauses dokumentiert und daraus werden notwendige Maßnahmen für die Sanierung abgeleitet. Ein zertifizierter Energieberater kann einen solchen Plan erstellen. (wer sonst noch?) Der Preis kann abhängig von der Hausgröße zwischen 1.000 und 2.500 Euro liegen.

Von der KfW wird die Erstellung eines Sanierungsfahrplans nicht mehr länger gefördert, die BAFA hingegen bietet eine Förderung von 80 Prozent an. Das bedeutet für ein Ein- oder Zweifamilienhaus können Sie eine Förderung von maximal1.300 Euro und für ein Wohnhaus mit mindestens drei Wohnparteien maximal 1.7000 Euro erhalten.

Fazit

Eine innere Dämmung kann vor allem bei Altbauten zu einer Senkung des Energieverbrauchs beitragen. Sie eignet sich als Alternative zur Außendämmung und kann auf verschiedene Weisen realisiert werden. Wird die Dämmarbeit nicht fachmännisch durchgeführt, kann dies später zur Schimmelbildung und weiteren Feuchtigkeitsschäden führen. Deshalb ist es wichtig, die Ausführung von einem Profi durchführen zu lassen. Sparen Sie Kosten und informieren Sie sich bei der BAFA und der KfW über aktuelle Fördermittel. Auch das Erstellen eines individuellen Sanierungsfahrplans ist von der BAFA förderfähig.